Il passatempo preferito di Sandra era interrogare le cose che destavano la sua attenzione. Da brava fotografa, era abituata a scrutare i particolari, le sfumature degli oggetti, ma spesso l’osservazione meticolosa era solo il mezzo di cui si serviva per raggiungere ben altro scopo. Quello che le premeva capire era la motivazione intrinseca delle cose, la ragione intima che giustificava la loro particolare forma. Questo esercizio mentale che compiva non era limitato ai soli artefatti materiali dell’uomo: era esteso fino a comprendere le stesse parole, e talvolta persino i sogni delle persone. Non poteva dirsi soddisfatta se non sviscerava fino in fondo ogni sfaccettatura dei suoi “problemi”, come tali li faceva diventare. Solo al termine di questo processo, spesso lungo e tortuoso, si arrestava, appagata dall’aver ricavato una ragione decifrabile da ciò che l’aveva incuriosita.

Un’estate decise di trascorrere le sue ferie a Pantelleria. Dopo mesi di lavoro intenso e relazioni sociali impegnative, l’unico desiderio che occupava la mente di Sandra era staccare la spina da quella routine così sfiancante. E l’isola dei dammusi, con le sue scogliere impervie lontano dal vociare indistinto e inconsistente della folla di città, sarebbe stato il rifugio perfetto.

La distesa del mare, i rilievi brulli e il vento impetuoso che regnavano sovrani su quella terra erano gli alleati più adatti tra tutti gli elementi per tenere a distanza i confronti verbali, oltre che qualsiasi forma di vita parlante in genere. Aveva scelto appositamente la zona meridionale estrema dell’isola: soltanto per comprare il pane doveva percorrere chilometri verso il paese più vicino, e anche lì la popolazione non superava la cinquantina di abitanti.

All’inizio quella vita da eremita aveva avuto l’effetto di un concentrato di caffeina nelle vene di Sandra: godere solitaria della bellezza selvatica offerta dal terrazzo del dammuso che aveva preso in affitto era un’ebbrezza alla quale non era più abituata. La consapevolezza di essere l’unico individuo a respirare l’aria salata della notte in quel frammento di superficie terrestre le provocava un brivido che aveva il sapore agrodolce del sublime, a metà tra paura ed eccitazione.

Tuttavia, a parte le piccole sorprese della fauna circostante (una sera, mentre era affacciata, l’aveva sfiorata un barbagianni in volo!), le giornate trascorrevano serene e abbastanza silenziose. Anche troppo: già al quinto giorno, la pace incontrastata di quel luogo aveva cominciato a venirle a noia.

Così un pomeriggio, carica della dose più sostanziosa di entusiasmo che poteva contenere, afa permettendo, saltò in macchina e si diresse verso la zona nord-orientale dell’isola. Non aveva un’idea precisa di dove stava andando: si faceva guidare dalle curve dolci della strada cercando di assecondare i suggerimenti del suo istinto, solitamente sopito.

Come lungo le arterie di un sistema circolatorio in terra battuta, il percorso sfociava dagli stretti viottoli di campagna in strade più ampie che conducevano ai centri più popolati. Sandra si accorse che il paesaggio era mutato soltanto quando si ritrovò a dover rallentare per non tamponare l’auto davanti a lei. Si era talmente disabituata al traffico cittadino che ritrovarsi in coda dentro un paese fu un leggero shock. Sebbene si trattasse soltanto dell’ingorgo ridicolo di una decina di automobili incolonnate davanti a lei, la donna provò un certo sollievo quando riuscì a uscirne.

Rincuorata dalla riacquistata velocità, iniziò a contemplare il paesaggio intorno a sé. Nell’ampia vallata che percorreva, i muri a secco che delimitavano la strada ai lati erano bassi abbastanza da non ostruire la vista del verde luminoso delle coltivazioni. Lunghi filari di viti si susseguivano come i raggi di un sole che l’auto di Sandra sfiorava rapidamente.

A variare quel paesaggio che altrimenti sarebbe stato del tutto ipnotico sorgevano le costruzioni basse dei dammusi: blocchi scuri e squadrati, che sembravano condensare nel loro volume tutta l’ombra bandita dal resto dell’immensa distesa di verde. E, a sigillare quegli involucri di pietre laviche, erano visibili copricapi bianchi semisferici come enormi kippot di calce. Sandra provava un’incontenibile simpatia per quelle costruzioni rurali. Oltre all’estrema funzionalità, era la loro essenzialità che la faceva sorridere: lo spazio abitabile era ricondotto a forme semplici e chiare, così come l’intero spettro dei colori era scartato in favore del bianco e del nero. Piccole scatole bicromatiche, incredibilmente confortevoli e fresche.

La donna superò in fretta le concentrazioni rimaste di dammusi finché, in corrispondenza ritmata con il diradarsi della visuale, cominciò a rallentare fino a fermarsi. Su un cartello sbiadito in lontananza si leggeva con difficoltà “Donnafugata”.

Scesa dall’auto, si ritrovò con il terreno alla sua destra che digradava lentamente verso il mare, mentre, dalla parte opposta, una sottile stradina in terra battuta si inoltrava dentro il vigneto. Non percorrerla sarebbe stato come fingere di non averla vista.

Zaino in spalla e macchina fotografica in mano, Sandra camminava guardandosi intorno alla ricerca di scorci da immortalare. Qualche insetto sorpreso su una foglia, la collina incorniciata dai filari di vite, uno strano dammuso senza cappello…

Quando la donna realizzò che mancava qualcosa al suo ultimo soggetto, abbassò la macchina fotografica e gli andò incontro. In effetti, avrebbe dovuto capire sin da subito che non si trattava di un dammuso: la forma era circolare, anziché quadrangolare, per non parlare del tetto e delle finestre del tutto assenti. Tuttavia, a sua discolpa poteva dire che a confonderla era stata la pietra: la stessa roccia lavica usata in tutta l’isola, incastonata nella tessitura invisibile della muratura a secco.

Sandra camminò intorno alla struttura alla ricerca dell’entrata. La trovò subito, la circonferenza della costruzione era di appena una decina di metri. La porta in legno era incorniciata da uno strato di malta che, come una stoffa dall’orlo irregolare, aderiva alla superficie delle pietre schiarendole. Sandra accarezzava le assi che la separavano dall’interno misterioso di quella che le ricordò la sommità di una torre.

Mentre faceva scorrere le dita tra le giunture delle tavole, capì da cosa le era stata suscitata questa sensazione bizzarra: il terreno non era perfettamente piano. Scendeva gradatamente verso la spiaggia, costringendo la base della struttura ad adattarsi alla pendenza. Dall’esterno, però, quel taglio diagonale del cilindro di pietra le aveva dato l’illusione che il muro continuasse sottoterra, come se appartenesse a una torre sepolta.

Le mani di Sandra toccarono i sottili anelli che reggevano il chiavistello, l’unica forma di chiusura che aveva quella costruzione dispersa in mezzo al vigneto. Fu un attimo, le dita si mossero più veloci del pensiero.

La porta si aprì verso l’esterno e racchiuso dentro la sua sagoma cava comparve un albero, uno soltanto. La donna rimase stupita. È vero che da una costruzione senza tetto situata dentro un campo coltivato non era difficile immaginare una cosa del genere, tuttavia la scoperta la lasciò comunque di stucco.

Sandra entrò nella spessa circonferenza di pietra salendo un gradino e realizzò che non aveva compreso male: quella struttura impegnativa era stata edificata unicamente per custodire al suo interno un albero. Non c’era possibilità di fraintendimento: la pianta sorgeva perfettamente al centro del cerchio di terra. Come tentacoli nodosi, i tronchi spuntavano da sotto la superficie aprendosi a ventaglio man mano che salivano verso l’alto. I più esterni si sviluppavano lungo la diagonale più vicina alla linea orizzontale del terreno, sfiorando addirittura le pareti della costruzione. Quelli interni si allungavano come perpendicolari incerte verso il cielo, biforcandosi man mano che s’innalzavano. La folta chioma riempiva tutti i vuoti rimasti tra un ramo e l’altro, filtrando all’interno la luce del pomeriggio in una placida sfumatura di verde.

«Deve proprio avere qualcosa di speciale questo albero…». Appoggiata alla corteccia, Sandra gli girava intorno alla ricerca di qualsiasi microscopico elemento che avrebbe potuto farle da indizio.

«È vecchio».

Al risuonare di una voce estranea dentro le mura circolari la donna sussultò dal corso dei suoi pensieri. Non credeva di aver parlato sul serio.

Davanti a lei un uomo in pantaloncini e maglietta la guardava immobile. La carnagione scura ne faceva assomigliare i tratti a un nordafricano, tuttavia c’era qualcosa nella posa che aveva assunto che non le lasciò dubbi sulla sua origine autoctona.

Dopo la frase che lui aveva pronunciato, si era limitato a guardarla sorridendo. Sandra era rimasta interdetta, sia per la replica in sé sia per essersi fatta sorprendere in un luogo che con ogni probabilità era proprietà privata. Nonostante ciò, il modo di fare dell’uomo le trasmetteva una certa serenità, non aveva l’aria minacciosa.

«Mi dispiace, io ho trovato la porta aperta e non ho pensato a…».

«Non ti devi scusare, non hai fatto niente di male. E poi questa porta non la chiudiamo mai. Hai visto che c’è solo un chiavistello fuori».

Sandra annuì. Quelle parole l’avevano rassicurata.

«Come mai la lasciate aperta? Voglio dire, questo albero dev’essere importante per voi a giudicare dal bel muro che gli avete costruito attorno…». La ritrovata serenità aveva ravvivato la curiosità inesauribile della donna.

«Il muro non l’abbiamo costruito noi». La risposta deviò il corso dei pensieri di Sandra. «Questo è uno dei tipi di costruzione più antichi dell’isola, più o meno come i dammusi. È un giardino pantesco, tra i pochi originali ancora esistenti».

L’uomo, vedendo la timida perplessità della sua interlocutrice, si affrettò a descrivere meglio quel luogo. «Avrai notato che sull’isola è difficile trovare un fazzoletto di terra dove il vento non si faccia sentire in maniera, diciamo, abbastanza “evidente”, per usare un eufemismo».

Sandra scoppiò a ridere: la cordialità di quell’uomo dal quale pensava che sarebbe stata rimproverata per la sua curiosità “irregolare” aveva un effetto catartico sulla sua mente.

«Sì, me ne sono accorta».

L’uomo sorrise di rimando. «Bene. Dato che noi panteschi siamo gente caparbia, non ci facciamo certo scoraggiare da un po’ di brezza. Quindi, se non possiamo impedire al vento di soffiare, possiamo però decidere dove farlo andare. Vedi queste mura?».

La mano sinistra dell’uomo avvolse una delle pietre del muro a secco. Se Sandra non fosse stata certa che quei sassi erano incastrati saldamente l’uno con l’altro, avrebbe temuto che quella pietra rimanesse nella morsa decisa che l’aveva stretta.

«Non sono altro che dirottatori del vento. Il risultato è questo piccolo campo coltivabile, dove una pianta più alta di qualche centimetro può crescere senza rischiare di essere sradicata o deformata. Questo è un giardino pantesco, raccontato in soldoni. E questo dentro cui ti trovi è più vecchio della somma raddoppiata dei nostri anni». Il viso dell’uomo si distese in un sorriso che portava su di sé i segni rassicuranti delle risposte esaustive.

Sandra non poté fare altro che riflettere a sua volta quell’espressione così serena.

«Ma non è comunque strano che degli agricoltori decidano di dedicare tempo ed energie per realizzare una struttura come questa? Cioè, ci sarà voluto parecchio per tirare su questi muri a secco: sono alti e anche abbastanza spessi».

«Eh sì!».

«Oltretutto, lo spazio occupato da questo giardino toglie campo coltivabile al vigneto, immagino, oltre che costituire un considerevole dispendio di energie per prendersene cura…».

«Sì, vista così, certo… ma dove vuoi andare a parare?». Lo sguardo perplesso dell’uomo abbronzato fissava incuriosito la donna.

«Sto solo dicendo che mi sembra molto strano che una struttura perfetta come questa sia stata costruita semplicemente per proteggere un semplice albero. In fondo, per chiamarsi “giardino” dovrebbe contenere più di un’unica pianta. Quindi, quest’albero deve sicuramente avere qualcosa di particolare…».

Sandra aveva ricominciato il suo giro di perlustrazione intorno all’albero, gli occhi attenti e la macchina fotografica pronta per ogni evenienza.

L’uomo la seguiva con lo sguardo: era affascinato da quella creatura così curiosamente ingegnosa. Non credeva davvero che quell’albero potesse custodire chissà quale segreto (lo conosceva da sempre, faceva parte della sua definizione di “casa”), però era incuriosito dal modo in cui quella donna la faceva sembrare un’eventualità plausibile.

«Si tratta di un “portogallo”, una varietà d’arancio particolarmente dolce».

«Non sapevo si chiamasse così» disse Sandra senza distogliere lo sguardo dal suo oggetto d’interesse.

«Cosa speri di trovare?».

«Non lo so in realtà. Penso… qualcosa che renda speciale quest’albero».

L’uomo si fece scappare un risolino divertito. «Hai pensato, per un attimo, che potrebbe trattarsi semplicemente di un valore affettivo? Cioè, questo arancio è qui da sempre, penso, sicuramente da prima che esistesse questo vigneto. È probabile che i miei avi lo abbiano già trovato qui e magari abbiano pensato di continuare a custodirlo».

Sandra si limitò a mugugnare qualcosa.

«Non ti ho convinto, eh? Ok, puoi rimanere qui quanto vuoi. Se hai bisogno di qualcosa chiama pure. Mi trovi qui nei dintorni, ho del lavoro da fare nella vigna… Ah! A proposito, io sono Massimo».

«Sandra» gli rispose la donna, stringendo la mano tesa dell’uomo. Sorrideva ricolma di gratitudine. «Grazie mille, sei stato tanto gentile, Massimo! Se trovo qualcosa di interessante, ti chiamo!». Gli strizzò l’occhio e risero insieme prima che lui si allontanasse.

Dopo più di mezz’ora trascorsa a esaminare ogni centimetro quadrato di quel terreno, Sandra si fece scivolare stremata alla base dell’arancio. Tra il caldo estivo e la quasi totale assenza di vento dentro il giardino, si sentiva stanca almeno il doppio rispetto alla fatica reale che il suo corpo aveva compiuto. Aveva le gambe pesanti e la schiena a pezzi a forza di stare curva. Alzò lo sguardo verso la chioma rigogliosa dell’arancio: la scena virata sul verde, con il tronco secolare a sostenerle la testa, aveva un non so che di estremamente rilassante.

D’un tratto ebbe l’impressione di sentire un rumore.

Si voltò alla sua destra e vide un buco alla base del muro. Nel suo giro di perlustrazione attorno all’albero le era sfuggito. Chinandosi, vi guardò attraverso rimanendo seduta. Come inquadrata da un mirino, scorse a terra quella che le sembrò una maniglia.

Si alzò immediatamente, uscì dal cerchio di pietra e camminò in corrispondenza della feritoia. Vista la maniglia, la tirò senza pensarci su due volte.

Ne venne fuori un odore umido di antico che ben si adattava al buio che vide dentro.

Ovviamente, si trattava di una botola. Finora aveva cercato la soluzione dentro il suo problema, senza pensare che sarebbe stato più facile trovarla fuori.

Accese la torcia del cellulare e scese nel passaggio sotterraneo facendo attenzione a non cadere. Appoggiando le mani sulle pareti, si accorse che stava percorrendo una scala a chiocciola. I gradini erano alti: giunse presto alla fine del percorso, sebbene avesse la sensazione di essere scesa molto in basso rispetto al livello del terreno.

L’ambiente semibuio sembrava abbastanza ampio: Sandra si stava abituando all’oscurità, ma continuò a rimanere adiacente alle pareti. La torcia diminuì la luminosità, la batteria si stava scaricando. Guardando di fronte a sé le parve di notare un’altra fonte di luce in fondo alla stanza. Portò il cellulare al petto riducendo al minimo l’effetto già dimezzato della torcia.

Improvvisamente nella stanza si disegnò il contorno netto di una parete stagliata sull’alone fioco di un leggero chiarore. Sandra vi si avvicinò come ipnotizzata: si era staccata dalla parete, guidata dalla sola curiosità. Quale poteva essere la fonte di luce in un luogo come quello?

Oltrepassata la soglia della prima stanza, si ritrovò di fronte a uno scenario che avrebbe disorientato facilmente chiunque.

Un leggio in legno intarsiato troneggiava al centro di una sala circolare. I contorni della sua sagoma erano gli unici visibili perché i soli nell’esatta traiettoria del fascio dorato che proveniva da una sorta di finestra ricavata nella pietra. Ma se, come sembrava, era luce solare quella che filtrava in quell’ambiente misterioso come faceva a giungere fin sottoterra? Un ingegnoso sistema di specchi? E cosa rendeva Sandra davvero sicura di essere in una stanza rotonda? Le linee delle pareti si perdevano nel buio, così come il soffitto ridotto a un magma denso e nero senza fine.

Eppure la donna sapeva dove si trovava: alla base della torre che sbucava fuori dall’altra parte del terreno, sulla cui sommità era stato piantato l’arancio. In fondo, era stata quella la prima impressione che aveva avuto contemplando dall’esterno il giardino pantesco. Avrebbe scommesso qualsiasi cosa sul fatto che neanche Massimo fosse a conoscenza di quel posto. Sorrise a quel pensiero.

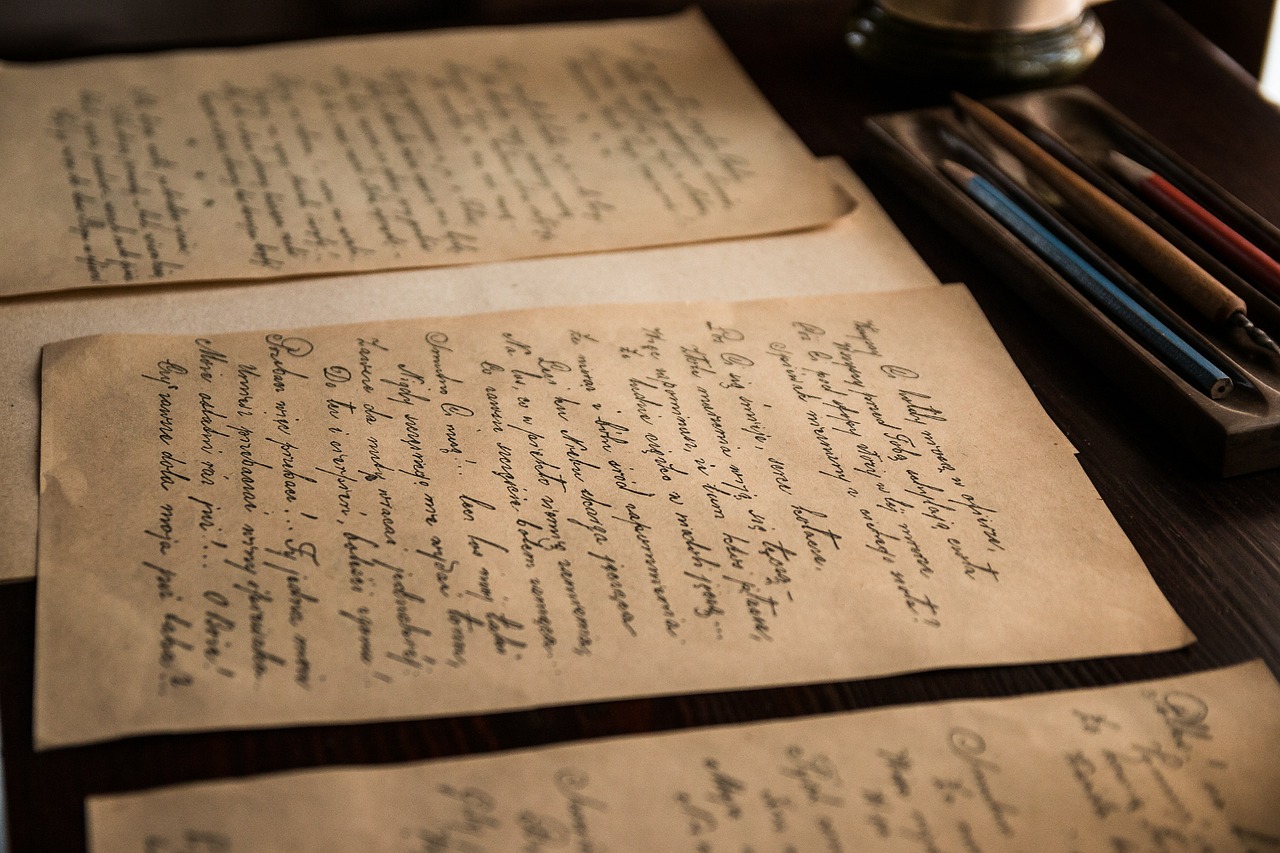

Si avvicinò al leggio. Un libro dall’aspetto antico riposava silenzioso alla luce pulviscolare proveniente dal cunicolo misterioso. Sandra lo aprì e scoprì che non era proprio così vecchio.

Le prime pagine riportavano la data dell’inizio del millenovecento. La scrittura le ricordava quella di suo nonno.

«Quando acquistai questo terreno mi raccontarono una storia, ma io non volli crederci. Scoprii solo dopo che era tutto vero, allorché entrai per la prima volta in questo posto.

Questa è la stanza segreta dove Don Blasco di Donnafugata si rifugiava nei giorni afosi delle sue estati. Qui era dove, nel lontano millesettecento, progettava le sue fughe da questa terra dalla quale si sentiva preso in ostaggio. Pantelleria, isolata dalla vita mondana dell’epoca, era stato il suo carcere ed egli sognava di scapparne in ogni modo. Così fece costruire questa stanza per farne il suo rifugio ed evadere almeno con l’immaginazione.

Tuttavia, quando trovai questo luogo non vidi mappe o rotte di viaggio. Soltanto questo leggio e una lettera, un reperto archeologico che meritava di essere conservato in una biblioteca (dove si trova adesso, difatti). Era una dichiarazione di intenti, ma prima ancora una storia, la sua.

Dopo decenni trascorsi a progettare spedizioni rocambolesche, Don Blasco aveva viaggiato davvero: per anni aveva vagato attraverso terre desertiche e paesaggi quasi artici. Aveva conosciuto popoli di qualsiasi genere. Da ognuno di loro aveva appreso qualcosa di diverso, ma tutti, in ogni luogo, gli avevano narrato sempre la stessa storia: quella della loro terra e dell’immenso amore che li legava a essa. Non in modo esplicito, no di certo. Era come una sorta di “sottotrama” che attraversava le loro parole e che animava i loro discorsi. Ma Don Blasco la leggeva chiaramente. Man mano, cominciò a provare un desiderio: poter sentire quel senso di appartenenza nei confronti di casa sua.

Si sforzò di riuscirci ma senza alcun risultato. Continuò a viaggiare per tanti altri anni, cercando nei luoghi che esplorava quell’emozione alla quale era sempre rimasto estraneo.

Poi un giorno, seduto su una scogliera sull’Atlantico, si ritrovò a contemplare il mare al fianco di un compagno di viaggio. Questi gli disse: «Mi piacerebbe vivere qui. Penso che sarei felice se costruissi la mia casa proprio su questo lungomare, per ammirare le onde che s’infrangono sugli scogli. Secondo te, di che colore dovrebbe essere?».

«Non importa il colore delle mura. L’importante è che abbia il tetto bianco» rispose senza esitazione Don Blasco.

Vedendo l’amico basito dalla sua risposta che non ammetteva repliche, il nobile isolano si affrettò a spiegare, a se stesso prima che all’altro: «È questo il colore dei tetti delle case, è questo il colore del tetto di casa mia».

Ho sempre immaginato Don Blasco in quel momento con un immenso sorriso sulle labbra, il sorriso della presa di coscienza.

Dopo quella conversazione (che lui stesso nelle sue memorie descrive come “illuminante”) il nobiluomo tornò a Pantelleria e vi rimase fino alla sua morte.

Serrò l’accesso alla scala a chiocciola e in esatta corrispondenza della stanza sotterranea fece piantare l’arancio portogallo, l’agrume luminoso come la sua terra. Per proteggerlo dal vento usò la tecnologia più antica dell’isola, quella del giardino pantesco.

Così scrisse nella sua lettera: “Questo posto è il luogo della memoria. È la vita che lo custodisce, non la morte o il passato. Qui vive e fiorisce il ricordo della scelta della mia casa: è radicata qui, sulle spoglie sepolte del mio desiderio di fuga, fonte di ispirazione per viaggi imprevisti. Qui il presente nutre se stesso, qui la vita continua a crescere rigogliosa”.

Prima di ritrovare in questa stanza le memorie di Don Blasco stavo per fuggire anch’io da quest’isola, rinunciando per sempre alla possibilità di essere felice nel mio vigneto. Devo a lui e al suo arancio ogni mia gioia.

Ho fatto restaurare il giardino pantesco, e ho chiesto ai miei figli di continuare a prendersene cura. Non so se scopriranno mai le mie vere ragioni, di certo ameranno quest’albero come l’ho amato io, e troveranno sempre dei buoni motivi per difenderlo dal vento selvaggio di Pantelleria».

Sandra interruppe la lettura. Aveva capito finalmente.

Iniziò a sorridere e non smise fino a quando non fu di nuovo fuori. Aveva dato un senso a ciò che fino a quel momento le era sembrato incomprensibile. Era talmente felice che i suoi occhi erano rivolti unicamente alle fronde ipnotizzanti dell’arancio.

E così non vide il sasso.

Inciampò, e si svegliò.

Ridestata di colpo dal suo sonno, cercò, in preda a una foga indomabile, l’entrata, la scala, la galleria di specchi, ma niente.

Continuò ancora per una buona mezz’ora a vagare in lungo e in largo per il campo percorrendo cerchi concentrici sempre più ampi attorno al giardino.

«Non posso aver sognato tutto! No, no…». Aveva il fiato rotto dall’emozione. Non appena si accorse che stava per scoppiare a piangere, si arrabbiò con se stessa per quella reazione così irragionevole, con la conseguenza di accelerare lo sfogo anziché allontanarlo. Quando ormai la vista le si era annebbiata del tutto attraverso le lenti umide dei suoi occhi scuri, si fermò in mezzo al vigneto e sospirò. Due lacrime calde le rigarono il volto, ridonandole la vista sul quel panorama bucolico crepuscolare nel quale era immersa.

Si asciugò le guance con un gesto veloce e andò a cercare Massimo per salutarlo e ringraziarlo della sua cortesia. La delusione era ancora talmente cocente che non riuscì a raccontargli il suo sogno, così si limitò ad accettare sommessamente l’invito di lui a tornare a fargli visita. Terminati i saluti, si avviò verso casa, non trattenendosi dal rivolgere un’ultima occhiata triste al giardino.

Mentre guidava sulla strada del ritorno ripensò a quel pomeriggio e un sorriso consapevole le segnò il volto: la sua smania di capire il motivo delle cose l’aveva portata a sognare addirittura un’intera storia. Pur di trovare un senso alla realtà, era capace persino di inventarlo dal nulla. Aveva dimenticato, ancora una volta, come la vita scorresse senza direzione, nell’attesa di essere guidata verso un senso da chi la osservava per inventarla, per raccontarla. E se vivere era raccontare, per Sandra raccontare era vivere perché era una scrittrice, ed era grata a quell’albero senza senso per averglielo ricordato.

L’uomo nella stanza circolare sotto l’arancio posò la penna e risalì le scale.

Anche questa storia era stata raccontata, anche questa sarebbe stata custodita dall’Albero delle Storie.